Nous arrivons à une petite

montée

bordée de chaque

côté

par des maisons

basses ; ce sont les cités ouvrières de la ferme,

deux ménages par maison, puis c'est

l'entrée du quartier.

A gauche, le château du patron avec perron, sa

véranda avec vue sur tout le

quartier de 150

mètres de côté.

Côté gauche après le château, ce sont les

garages,

greniers et baraquements des prisonniers et

chambre spéciale

pour la sentinelle.

En face, porcherie écurie à chevaux, étable des

vaches laitières et les

stabulations libres pour toutes les autres.

Troisième côté, face au château, se sont tous les

hangars à chariots et machines agricoles, tracteur, atelier de

menuiserie et charronnerie.

Le quatrième côté est une très longue

construction en bois dont la toiture est

assez plate,

poutres, chevrons, planchers recouverts d'un carton spécial

où une couche

de goudron l'imperméabilise.

Cette couche de goudron renouvelée tous les deux

ans est vraiment efficace. Sous cette toiture longue, c'était la

grange, une série de travées servant à engranger la récolte,

gerbes de blé, seigle, orge, avoine. Chaque travée avait ses

deux grandes portes, entrée et sortie de l'autre côté, avec sa

prise de force entre chaque entrée pour le battage.

La batteuse, lorsqu'une travée était battue,

avançait jusqu'à l'autre par le milieu de la grange et ainsi de

suite sans passer dehors.

NOTRE ARRIVEE A LA FERME.

Drôle d'impression.

C'était vers les cinq heures de l'après-midi, on

nous emmène directement à notre logement ; salle à manger avec

une table, grandeur pour 12 pas trop gros, avec possibilité de

circuler autour, mais sans doubler et un poêle rond à charbon.

Chambre à coucher spéciale. A même le plancher,

une planche sur chant le long du couloir pour arrêter la paille,

une poutre le long du mur servant d'oreiller, au milieu un peu

de paille et voilà la place de six dormeurs couchés côte à côte.

Pour les six autres, c'est exactement le même procédé, avec un

plancher à 1m20 au-dessus.

La sentinelle a sa petite chambre à côté de la

notre. Il a un petit lit mais aussi de la paille.

Ce soir là, nous n'avons pas travaillé, nous

avons essayé de voir ce qui se passait ; des attelages de

chevaux de partout, des chars de gerbes qui arrivaient, les

voituriers debout sur ces chars de gerbes, leurs grands chapeaux

Mexicains faisant claquer le fouet, on aurait dit des fous à la

conquête de l'Ouest en Amérique.

Puis le soir on a gouté la tambouille, évidemment

pommes de terre en robe des champs, deux ou trois chacun, je ne

me souviens plus. Comme elles étaient bonnes, mais c'était

insuffisant.

Je ne peux pas décrire cette première nuit car je

ne m'en souviens pas, mais c'était mieux que sur le ciment à

Mulhouse.

A notre arrivée, nous étions aussi tous passés au

bureau du patron et subi un interrogatoire sur notre profession

et situation de famille.

Pour ce faire le patron avait fait venir son

beau-frère qui parlait un peu le Français, sans ça, pas un de

nous n'aurait compris un mot.

Le lendemain

matin à l'heure H tous réunis, le patron essaye par geste de

faire comprendre qui savait faucher, " Moi ".

Ils m'ont donné une faux et je suis parti faucher avec une bande

d'allemands, drôle d'emmanchage que cette faux mais tant pis,

tout s'est bien passé. Au casse-croûte de 9 h, j'avais mon petit

casse-croûte dans ma poche, il a vite été englouti.

Une dame qui avait apporté celui de son mari, un ancien qui

avait fait la guerre de 1914 m'a offert un morceau de

casse-croûte, (par vanité) je l'ai refusé, imbécile, moi qui

avait faim et c'était de bon cœur qu'elle me l'offrait.

Mes camarades étaient tous partis travailler avec une autre

équipe.

Il fallait aussi faire connaissance entre nous.

12 prisonniers presque de tous les coins de la France.

Quittet - Milo du Doubs, Francis - Boillet du Jura, Vallat

Conchy des Bouches-du-Rhône , Jules - Casseoucle de la Saône et

Loire, Chauler de la Marne, Mauri du Cantal, Légal de Paris et

moi de la Loire.

L'entente fut bonne dès le premier jour. Il le fallait car

intellectuel ou bougnat, nous étions tous à la même enseigne.

Nous étions tous surpris par le nombre d'ouvriers, le nombre de

chevaux de travail, l'importance de cette ferme. 50 ouvriers.

Dix familles avec leurs cités 1000 m2 de jardin et les 12 P.G.

Chaque matin, les équipes se formaient avec chacune, quelques

prisonniers, mais on se retrouvait tous pour la soupe, la

sentinelle suivait les équipes aux champs, toujours armée de son

fusil.

Le premier Dimanche, les 12 prisonniers au garde à vous furent

mis en rang devant le baraquement pendant qu'un gradé de l'armée

est venu spécialement nous lire le règlement concernant les

prisonniers de guerre.

Nous devions obéissance, politesse et maximum de travail. De

même que nous ne devions pas parler aux femmes et que sous aucun

prétexte elles ne devaient rentrer dans notre chambre, etc... De

plus, par un vote à bulletin secret nous devions élire un

responsable parmi nous. Celui qui sera élu sera le responsable

de tous ses camarades en toutes circonstances.

C'était plus qu'une charge, c'était une menace contre le

responsable. Personne n'était volontaire, surtout que pas plus

l'un que l'autre nous ne comprenions leur langage. Pourtant il

fallait le faire, et contre ma volonté ça tomba sur moi,

11 voix contre la mienne, je pris donc la décision d'apprendre

l'allemand et le plus vite possible.

Maria

m'envoya un petit dictionnaire Franco-Allemand qui me rendit de

grands services.

En peu de temps, je fus apte à faire face à la situation, à

défendre nos droits et à répondre du tac au tac.

J'étais Français et pas Allemand. Je suis fier de la façon dont

j'ai défendu mes camarades et moi-même.

Quelques jours après notre arrivée, on nous a donné une feuille

de papier qui faisait lettre et enveloppe. Pas besoin de dire

avec quel empressement nous l'avons remplie car depuis notre

capture le 19 Juin jamais nous n'avions donné de nos nouvelles.

J'ai reçu ma première lettre pour la Toussaint.

J'étais heureux de savoir tous les miens en bonne santé, mais

c'était avec un cœur bien gros que je pensais à ma dernière

permission et au moment pénible de notre dernier adieu !

Pourtant j'avais confiance. Ce fut à partir de ce moment que des

colis nous arrivèrent, je ne fus pas le dernier à recevoir le

mien. C'était bien la preuve que Maria pensait à moi. Ça

remontait le moral et ça nous permettait d'améliorer notre

festin, car les 12 camarades que nous étions, mettaient tous

leurs colis dans le même placard dont la sentinelle avait la

clef. Lorsque nous voulions faire un petit extra, nous n'avions

qu'à lui demander.

Mais un

jour, dans un semoir à engrais j'ai trouvé une clef, bien sûr

tout de suite nous l'avons essayée au placard, ça marchait,

alors souvent nous nous servions tout seul.

C'est

seulement le jour où il a fallu fuir devant les Russes que la

sentinelle m'a dit " Il faut prendre ce que vous avez dans le

placard " que j'ai répondu " C'est fait "

!

" Mais vous n'avez pas de clef " ," et celle-ci ! "

. Il a été

surpris de voir la mienne.

* Incroyables ces Français * Mis tout nus dans un tonneau ils en

ressortent habillés cinq minutes après.

Chacun de

nous est éberlué par l'importance de cette ferme, sur quatre

bornes dont on ne voit pas les bouts, aucun hameau ou village

alentour. Au loin, on aperçoit une autre agglomération, mais

sans en distinguer les ouvertures car leurs champs viennent

butter aux nôtres. Ce qui fait comprendre ces distances énormes

entre chaque ferme.

En quelques jours, tous ces cow-boys aux chapeaux mexicains ont

disparu, c'est nous qui prenons la place. Quelle différence,

tous travaillent sans bruit, dans un calme complet.

Pour 16

chevaux de travail, 3 Français et 1 allemand sont désignés.

Pour les

conduire et les soigner. Francis, Cassecuelle et moi chacun 4

chevaux.

Pour nous 3,

le réveil est à 5 H 30, une heure avant les autres, car il faut

les faire manger, les étriller, les harnacher, afin qu'à 7

Heures, ils soient au départ pour le travail (l'heure c'est

l'heure) et si la journée est de 10 ou 11 Heures, ils feront le

même compte que nous. Pour eux comme pour nous il y a un

règlement.

Chaque

matin, le voiturier passe au grenier avec son sac, 17 livres de

farine par jour et par cheval lui sont pesées par l'inspecteur

ou le contremaître. Cette farine mélangée à la paille de blé

hachée sera la nourriture quotidienne de ces bêtes. Souvent,

nous ne travaillons qu'avec deux, tout dépend du travail à

faire. Dans ce cas, d'autres voituriers sont requis, pas un

cheval ne reste au repos, il y a du travail pour tous.

Pour les

semailles, les labours se font avec 7 ou 8 attelages, l'un

derrière l'autre. C'est beau à voir surtout dans ces parcelles

si longues, que lorsque nous avons fait trois tours, inutile de

regarder l'heure, c'est midi.

Le tracteur fait aussi sa part, avec plusieurs socs.

Avant les semailles, il faut faire une semaine de battage pour

les semences et pour les animaux, le reste se battra en

décembre, janvier et février, minimum 50 journées.

Il y a aussi les pommes de terre, un sacré boulot, pendant trois

semaines, trois machines vont tourner autour de ces champs à

raison de 9 heures par jour, les enfants ne vont pas à l'école,

ils sont réquisitionnés pour le ramassage avec tous les parents

; même ceux qui ne travaillent pas d'habitude sont mobilisés et

répartis autour du champ. Chacun a une certaine longueur à

ramasser et à remplir des corbeilles qui sont mises à sa

disposition.

Trois ou

quatre chars espacés les uns des autres tournent aussi autour du

champ passant devant chaque ramasseur et vidant les corbeilles

pleines, l'inspecteur donne autant de jetons que de corbeilles

vidées. Les ramasseurs sont payés tant par corbeille et en fin

de récolte. Ces pommes de terre sont mises en silo, ou plutôt en

roules sur la terre le long du champ, bien placées pour passer

au trieur, calibreur.

50 à 60

hectares de pommes de terre, croyez que ça fait du travail.

Ainsi, pendant que les conducteurs de chevaux font les

semailles, les manuels à longueur de journée avec leurs fourches

se chargent du triage du calibrage des patates qui seront

livrées immédiatement en gare ou ailleurs.

Et les

pourries ou les gelées iront à la fabrique d'eau de vie. Pour ma

part, j'en ai livré des tonnes et des tonnes. C'étaient des

pommes de terre de sélection destinées à l'ensemencement de

l'année suivante. C'est vrai que c'était de la bonne qualité,

car à cette époque, pas besoin de sulfater, il n'y avait pas de

maladie, ni de doryphore en Poméranie.

Il y a aussi les choux-raves (rutabagas) une superficie moins

importante, une quinzaine d'hectares. La récolte se fait de la

façon suivante : Une équipe avec chacun sa pelle, coupe d'un

coup sec le collet des choux-raves sur pied et sur deux raies ;

ils sont une quinzaine à faire ça, quatre ou cinq autres avec

leurs fourches font des roules et des tas de ce feuillage.

Viennent ensuite les voituriers avec leurs chars à foin qui

chargent et emmènent ce feuillage et en font un silo dans un

endroit spécial près de la ferme, pendant que quatre ou cinq

chevaux tournent sans arrêt dessus pour tasser. Ensuite

l'arrachage se fait avec deux herses de cinq mètres attelées

avec trois chevaux chacune et qui tournent dans ce champ. Si le

terrain est sec, c'est du bon travail, bien arrachés, bien

propres car ils roulent sous la herse qui passe toujours deux

fois (aller retour).

Après c'est

le travail des voituriers qui plantent leur fourche dans chaque

choux-rave et hop dans le char. Comme pour les pommes de terre,

une roule est faite tout le long du champ. Les ouvriers

recouvriront cette roule de 30 ou 40 centimètres de terre, sans

mettre de paille. Tout l'hiver au fur et à mesure des besoins,

ces choux-raves seront rentrés, hachés au coupe racines et

mélangés aux blous de seigle pour la nourriture des vaches.

Souvent c'est une dure corvée que l'approvisionnement ; qu'il

neige, vente, ou gèle il faut y aller et avec la masse et les

coins pour casser cette épaisseur de terre qui les recouvre et

ceci tout l'hiver puisque vers Noël lorsque les premiers flocons

de neige arrivent c'est fini ce sera le gel et nous ne reverrons

plus la terre jusqu'au printemps.

Ceci est du à la proximité de la mer Baltique longue à refroidir

et longue à se réchauffer au printemps (l'air marin).

Je me souviens encore du jour de Noël 1940, il faisait un froid

terrible, nous n'étions pas assez habillés, Noël ou pas Noël,

nous les prisonniers nous avons travaillé toute la journée à

couvrir des silos de patates qui risquaient de geler tandis que

les civils sont restés au chaud.

Nous avons eu la preuve que le prisonnier est une spécialité à

part.

En Poméranie, dès que les premiers flocons de neige arrivent

c'est Noël à quelques jours près. Le premier travail est de

ranger les chars, il faut sortir et monter les traîneaux, ils

seront le moyen de transport jusqu'au début Avril, c'est-à-dire

le dégel.

Le 30

Décembre 1944,

après-midi le patron nous a envoyé labourer. Nous étions 5

attelages. 5 Français, en arrivant au champ, nous avons vu le

patron qui partait en voiture et justement il tombait quelques

flocons de neige. Après 4 ans de captivité j'étais rodé. Je

connaissais la situation.

J'ai dit à mes camarades

" inutile

d'atteler les charrues, lorsque la neige aura fondu la direction

ne se souviendra pas si nous avons labouré ou pas ".

Noël,

naissance du Christ, nous le célébrions à notre façon, selon nos

moyens, un petit arbre de Noël, quelques bouts du plus joli

papier que nous avions récupéré dans nos colis faisaient offices

de guirlandes. Un petit menu amélioré grâce à nos colis. Nous

pensions à notre famille en espérant chaque fois que ce serait

le dernier à passer derrière les barreaux et plein de tristesse

on chantait (Minuit Chrétien).

Personnellement je suis croyant et cette confiance m'aide

beaucoup à surmonter mes peines. Je savais qu'à force de

patience ce calvaire prendrait fin et que j'en sortirais vivant.

Je n'ai jamais eu peur. Je me suis surpris moi-même en voyant

avec quel aplomb j'ai toujours fait face aux difficultés qui se

sont présentées à moi pendant ma captivité.

Il faut bien dire : étant chef de commando, que la confiance

mise en moi par mes camarades était si forte que je me devais

d'en être digne. A ce sujet, je crois avoir été à la hauteur.

En dehors du

travail, notre vie en groupe n'était pas compliquée, chacun

avait de la volonté, c'était l'entente parfaite. Colis ou autre,

tout était partagé, pas un camarade n'a mangé un demi sucre de

plus que les autres.

Un camarade a reçu comme colis en tout et pour tout pendant sa

captivité 1 paquet de tabac et une savonnette, et bien ce

camarade d'une gentillesse peu commune se dévouait pour nous

cuisiner quelques extras pris dans nos colis, il méritait bien

sa part comme tous les autres.

(Je vous parlerai plus tard de sa fin tragique).

En dehors du travail, nous avions aussi à nous occuper de notre

hygiène, de notre propreté personnelle si nous ne voulions pas

voir apparaître des poux (là pas de problème) je coupais les

cheveux à toute l'équipe et Jules coupait les miens. Il y avait

la lessive, le raccommodage, et l'appartement à tenir propre.

Chaque semaine le plancher était lavé. Tous étaient volontaires.

Les loisirs étaient le tarot, la belote, les dames et un peu de

lecture.

Souvent à la

veillée, Quittet, notre plus instruit,

nous faisait faire des dictées, chacun essayait de faire le

moins de fautes possible.

Les Officiers Français en captivité ne travaillaient pas. Eux

aussi sans doute pour se distraire, avaient organisé un stage de

cours par correspondance.

Dans mon commando trois inscrits : Francis, Milo et moi.

Chaque semaine nous recevions notre paquet de devoirs à faire et

à renvoyer ensuite pour la correction. Ils nous revenaient

parfois avec une belle tartine dure à digérer. Je fus le seul à

tenir le coup.

Tout l'hiver

41-42 et en Juin,

je passais

mon certificat d'études en bonne position. Merci à mes

enseignants.

Tous les soirs, souvent jusqu'à 1 heure du matin durant l'hiver

j'en avais appris plus que pendant toute la scolarité de ma

jeunesse.

En Poméranie Orientale, l'hiver était dur pour les Français,

mais il l'était aussi pour les civils. Lorsque le vent se

calmait un peu, même avec 25 centimètres de neige et moins 12°,

souvent il fallait mener du fumier dans les champs.

Les voituriers comme moi n'étaient pas les plus malheureux car

ils restaient sur leurs traîneaux. Arrivés dans le champ ils

prenaient la fourche et jetaient le fumier dans la neige de

chaque côté du traîneau, aidés en cela par un autre collègue

tandis que les civils, en majorité des femmes, les pieds mal

chaussés dans la neige (car il n'y avait pas de bottes)

émiettaient ces grosses fourchées. Ce traîneau vidé, il en

arrivait un autre et l'opération durait toute la journée. Si

vraiment il y avait trop de neige, alors c'était un gros tas que

nous faisions au milieu des parcelles en prévision des

ensemencements du printemps.

C'était une avance pour la bonne saison. Avril, mai et Juin, il

y avait l'orge, l'avoine, les pommes de terre, les choux raves

et beaucoup d'engrais à semer. Les engrais il faut en parler. Je

me suis rendu compte de l'avance qu'ils avaient sur nous, dans

les Monts du Forez.

C'est vrai

que c'était une ferme où les ingénieurs agronomes venaient faire

leurs stages. Le terrain était étudié, analysé de façon à ce que

chaque parcelle, chaque année reçoive la dose d'engrais

correspondant à son bon rendement.

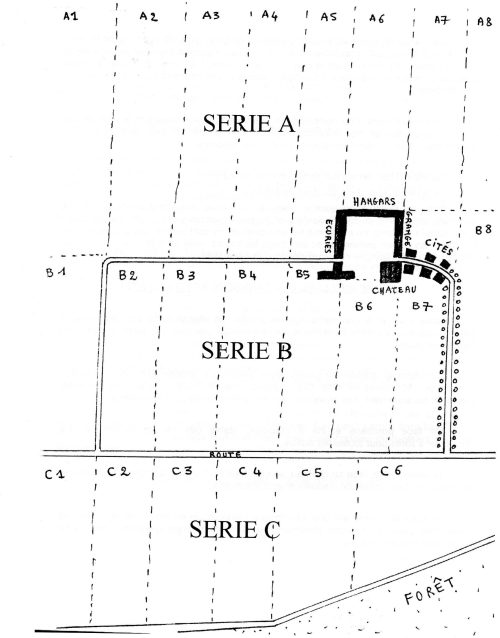

L'ensemencement était étudié de telle façon ; chaque série avait

son système de roulement où il était facile de savoir par

exemple ce qu'on sèmera dans dix ans dans la parcelle.

A-6 Série A ou B-4 dans la série B ou C-8 dans la série C.

Plusieurs

sortes d'engrais étaient nécessaires. Le mélange était fait à la

ferme, selon les parcelles et l'analyse du terrain.

Nous recevions l'engrais par le train en wagon entier.

Au sujet de l'engrais, pour nous, c'était aussi une occasion de

les aider à perdre la guerre.

*Une fois nous avons creusé un trou dans un champ et avons

enfoui 3 ou 4 sacs, comme ça il était plus rapidement semé et

nous savions qu'il ne ferait rien pousser *.

Chacun de nous avait son astuce pour leur faire des vacheries,

lorsqu'au printemps, nous repiquions les rutabagas. Je labourai

avec une machine à 3 raies. Comme pour ramasser les pommes de

terre, l'inspecteur mesurait une certaine longueur pour chaque

ouvrier chargé de repiquer. Pas d'outil. Une poignée de terre

prise sur la crête de la raie exactement à la place où devait

être mis le chou et reposée dessus le chou et tassée.

Spécialité Milo

: Il doublait le chou par le milieu, d'un côté de sa poignée

sortait le chou et de l'autre la racine (sans être vu...)

Spécialité Quittet

: C'était le ramassage des pommes de terre. Même longueur que

les autres, moitié moins de corbeilles pleines (secret) deux

pommes de terre dans la corbeille, deux enfoncées dans la terre

avec le pied. Il avait raison puisqu'on ne le payait pas à la

corbeille comme les civils mais 60 centimes les jours de

travail.

Spécialité Alex

: Un Belge assassin de poules. Un samedi, nous avons dit:

"Alex, demain tu nous fais manger une poule", "d'accord". Il

faisait le vacher et dans le local où il lavait ses bidons les

poules y étaient toujours fourrées. Il prit donc une pelle et

v'lan. une tête séparée du corps. L'affaire aurait réussi s'il

n'avait pas été vu. Il avait pourtant eu le temps de jeter le

cadavre dans la cave à pommes de terre qui se trouvait en face,

avant qu'une cuisinière vienne aux nouvelles. Il y avait du sang

partout sur le ciment. Affolée elle passe à la cave prendre des

pommes de terre et met la main sur la poule et l'emporte à la

cuisine. Lorsque je suis rentré de livraison les copains m'ont

appris le résultat.

Je suis allé immédiatement voir la direction en demandant ce qui

s'était passé. J'entendis donc toutes les plaintes et à mon tour

je fis comprendre que ces poules lui faisaient des saletés sur

ses bidons et que c'était un nerveux qui s'était laissé emporter

par la colère, que c'était un accident. La patronne me dit :

" Je voudrais bien vous croire Antoine ". Je sentais qu'il

restait un doute. C'était vrai car quelques jours plus tard un

sous officier Allemand rappliqua à la ferme et lorsqu'ils furent

dehors avec le patron, j'entendis hurler deux noms " Alex -

Anton "

Tous les deux, nous nous présentons devant nos juges.

Devant le

sous-of " Alex, combien tu m'as tué de poules ? "

" J'en ai

tué une chef ",

" tu n'en

as pas tué d'autres ? "

" non

chef "

Une petite réprimande. Terminé, je n'ai pas eu à intervenir.

Personnellement, il m'en était arrivé une drôle aussi qui aurait

pu avoir des conséquences graves.

Avec l'accord du patron nous avions fait un petit jardin

derrière notre baraque pour planter du tabac national.

Les poules venaient s'y mettre à l'ombre, pour nous c'était

tentant. C'était la seule viande que nous pouvions leur voler ;

alors un jour je prends un bâton et la première à ma portée

reçut la confirmation. K.O je la mis dans une musette et jetais

le tout au milieu du tabac.

Lorsque deux

minutes plus tard je revins tout fier, accompagné d'un copain,

voulant lui montrer mon exploit, la poule courait à travers,

avec ma musette au cou. Inutile de dire qu'un nouveau coup de

bâton mit le volatile hors d'état de nuire, il fut cette fois

enterré entre deux pieds de tabac en attendant la nuit pour la

rentrer car nous ne pouvions rien cacher dans la baraque, les

fouilles étaient trop fréquentes et imprévues. La cuisson se

faisait la nuit lorsque nous étions fermés à clef.

Pour le chauffage nous avions un poêle rond bois-charbon, nous

pouvions chauffer à volonté mais nous n'avions pas droit au bois

ni au charbon. Alors ! devinez la suite...

A la ferme

le charbon (en briquettes) arrivait en gros c'est-à-dire un

wagon entier, il était déposé dans un hangar fermé avec un

cadenas ; quand nous voulions du charbon, le soir avant qu'on

nous ferme à clef dans la chambre, nous partions à 3 avec une

corbeille.

Arrivés devant ces grandes portes, deux écartaient les deux

battants par le fond et le troisième se faufilait à l'intérieur

et le charbon sortait par briquettes pour remplir la corbeille

et même opération pour le copain, il sortait avec la même

méthode qu'il était entré. Un jour pourtant, j'ai eu du pot.

A l'écurie les voituriers, même l'hiver, finissaient leur

travail vers les neuf heures du soir, longtemps après la nuit

tombée. Ce jour le travail fini nous rentrions à la baraque

lorsque sur nous se braqua une lampe électrique, moi qui portait

ma capote sur le bras comme d'habitude.

Le porteur

de cette lampe, c'était le patron, voyant que je portais quelque

chose qui faisait quand même du volume, il croyait me prendre en

défaut, il m'a dit :

" Was

schleppen sie hie Anton ?" " Qu'est ce que

vous traînez là Anton ? "

"Das ist

nicht un pferd. Das ist mein mentel Chef " " C'est pas un

cheval, c'est mon manteau chef je m'en fous de vos chevaux".

Le lendemain

à la même heure et au même endroit nous l'avons encore rencontré

avec sa lampe, mais au lieu de la braquer sur nous, il éclairait

par terre, je l'avais mouché la veille.

Heureusement

pour moi car je portais une corbeille de charbon sur l'épaule.

Je l'aurais sans doute payé cher, il aurait fallu savoir comment

nous étions entrés dans ce dépôt. J'ai eu chaud.

Mais sauvé pour cette fois

C'était en 1943

; ça

n'allait pas très bien pour Francis, ça lui arrivait de

rouspéter pour rien et même souvent de casser quelque chose et

comme moi il encaissait mal une remontrance, si bien qu'un matin

que je n'étais pas là, il s'est disputé avec le patron et

lorsque je suis entré à midi il me dit :

" je veux

partir au camp, le vieux m'emmerde, je pars au camp, toi tu ne

sais rien ".

J'ai essayé de le retenir mais en vain.

" Ne

t'inquiètes pas, tu as le temps d'arriver au camp avant que le

patron s'aperçoive de ton départ " lui dis-je.

En effet le

camp était à 8 ou 9 kilomètres de notre ferme, nous reprenons le

travail à 2 h.

Il avait donc 2 heures et demi avant que la fugue soit

découverte .

L'après-midi, je devais hacher de la paille pour les chevaux, à

cause du mauvais temps, je n'avais pas attelé. Au bout d'un

moment, l'inspecteur me dit :

" Wo ist

Francis ? " Où est Francis ?"

" Je ne

sais pas "

- un quart

d'heure après il revient :

"Anton wo

ist Francis ? "

"

demandez au chef il le sait lui. "

Un moment

après, il revient encore et bien sûr pose la même question.

Ma réponse :

" je vous ai dit de demander au chef qu'il le savait lui "

(celui que j'ai toujours appelé chef c'était le

patron).

Ce fut fini

le patron ne m'en parla jamais.

Quelques

jours plus tard, je reçus une lettre de lui clandestinement bien

sûr. Il m'expliquait son aventure, pas toujours drôle. Au camp

il avait été puni 2 ou 3 jours, on voulait le renvoyer à la

ferme, il avait refusé, alors on l'avait envoyé dans un commando

ou le travail était dur.

Disciplinaire. Je lui écrivais aussi en l'appelant mon frère. Ma

lettre n'avait pas été contrôlée. Nous le regrettions, c'était

un bon copain.

Quelques

temps après son départ en allant chercher ce schlemp de la

fabrique d'eau de vie, je menais les bidons de lait jusqu'au

village voisin où le laitier les prenait. C'est partant de la

ferme à une petite descente devant les cités où le chemin est

bordé d'arbres qu'un de ces bidons s'est renversé, je monte sur

la marche pied pour le relever, mais c'est à ce moment que mes

chevaux se sont approchés trop près d'un arbre et j'ai été

coincé entre ma grosse tonne et cet arbre.

Je me suis

vu par terre K.O

j'ai eu la force de dire à mes chevaux de s'arrêter ; ce qu'ils

ont fait. Les civils m'ont emmené à la ferme et de là, à

l'hôpital du stalag (camp) où je suis resté une dizaine de

jours.

Ensuite je

devais aller en convalescence au camp, mais un quart d'heure

avant de sortir de l'hôpital je vois mes deux chevaux qui

attendent devant la porte ; j'ai cru qu'un autre accident était

arrivé à un copain. Je suis sorti en courant pour demander des

explications à ce jeune allemand qui m'a dit: " je viens te

chercher "

" comment

tu viens me chercher ? je dois aller en convalescence au camp,

je ne retourne pas à la ferme aujourd'hui "

Dans

moi-même, j'étais plus que content, le camp ne m'intéressait

pas, je n'y avais pas de copains, plus de colis et puis je ne

pouvais pas pirater pour remplir mon ventre. Seulement je

voulais laisser croire que je ne revenais pas par plaisir mais

forcé.

" et bien

" lui dis-je " je vais voir le docteur avant de partir "

ce que je fis.

Alors le docteur (un Polonais) me fit un papier :

* Erste woche ruhe . Zweite woche leicht arbeit. Une semaine

repos, deuxième semaine travail léger. *

Comme ça

j'étais fort.

J'étais tout

juste entré dans la baraque que le patron était déjà là

questionnant, demandant des nouvelles.

Je lui

montrais mon papier.

" ça ne

fait rien Anton si vous ne travaillez pas, pourvu que vous

soyez là, sans vous tout est désorienté, même vos camarades, ça

ne va plus ".

Moi qui ne

voulait pas lui faire voir que j'étais content de revenir, je

suis passé à l'attaque. Je lui demandais de quel droit il me

faisait venir avant ma convalescence et qui l'avait si bien

renseigné.

Il m'avoua

que c'était un sous-officier d'une commune voisine.

Alors moi je lui ai dit : " si je voulais, je vous ferai

enfermer en prison tous les deux, vous et votre unter-offizier

".

Tout s'arrêta là. Je pris donc ma semaine de repos, et forçais

le moins possible la deuxième semaine et puis tout rentra dans

l'ordre.

A tout ça,

il faut ajouter que Francis étant parti quelques temps avant, il

avait peur que je ne revienne pas.

Il savait très bien que ce départ m'avait refroidi.

Au

mois d'août 1944,

le patron prit trois semaines de vacances à Colberg, port de la

Baltique, à 60 Kilomètres de la ferme (Tanneberg). Nous avions

déjà un inspecteur et un contre-maître, mais pour le remplacer

il prit un autre inspecteur, cet homme n'était pas mauvais,

pourtant il voulait faire voir qu'il n'était pas venu pour rien

et pour marquer son autorité, il commença le premier jour en me

disant : " Anton, à partir d'aujourd'hui, tous les matins

vous nettoierez et sortirez le fumier des chevaux "

Inutile de

dire que ça ne me plaisait qu'à moitié, car c'était un travail

supplémentaire. Pris sur le vif, ma réponse ne se fit pas

attendre.

" Chef,

il y a 4 ans que nous sommes ici, nous ne l'avons jamais fait.

C'est pas que je ne veux pas, c'est que nous n'avons pas le

temps, ou alors, qu'on nous donne que 3 chevaux à soigner au

lieu de 4 et nous le ferons. "

Le lendemain

à 5 H 30 l'ancien inspecteur arrivait en même temps que nous aux

écuries et s'asseyait sur une botte de paille. Moi, flairant le

piège, je dis à mes gars.

" Ce

citoyen n'est pas là pour des prunes, il veut contrôler le temps

que nous mettons à faire notre travail, arrangez-vous pour en

avoir jusqu'à 6 H 45 de façon à ce que nous ayons juste le temps

de boire le café et nous débarbouiller avant de partir au

travail ".

Nous avions

gagné, le lendemain Milo, après avoir mené le lait au village

voisin fut chargé du nettoyage à notre place et les trois

semaines se passèrent dans les meilleures conditions avec notre

nouvel inspecteur.

Puis les vacances terminées, le patron fit son apparition aux

écuries à 7 Heures et après les politesses d'usage :

" Anton,

tous les matins, il faudra sortir le fumier des chevaux "

J'avais dis

non à l'autre inspecteur, j'allais pas dire oui au patron. Ma

réponse reprit exactement les mêmes mots que ceux que j'avais

dit à l'inspecteur.

Pour la

première fois il proféra une menace !

" Anton, si vous ne le faites pas, je porte plainte auprès de

la compagnie "

Ma réplique

fut encore plus cinglante :

" Chef, faites ce que vous avez à faire, ça sera comme ça

! "

Ce fut tout pour ce jour. Je savais que c'était un bras de fer

entre nous deux.

J'attendais

le jour où je devrais faire face aux autorités militaires.

Quelques jours plus tard, je vis arriver un gradé chleu, je me

dis " attention, Toine ", " c'est sans doute pour toi

".

En effet,

après avoir conversé avec le patron, il entra dans notre

baraque.

Pas trop mal

tourné, il me dit " J'ai vu le patron, il est content de

vous, mais il voudrait.... (ce que j'ai déjà dit plus loin)

" et que Francis aille travailler ".

Je passais

donc à l'attaque et à la défense.

" Vous dites que le patron est content de ses P.G et bien

allez lui dire immédiatement que nous, nous ne sommes pas

contents de lui et que si cette comédie continue, je demande la

relève complète du commando.

De plus

Francis ira travailler lorsqu'il sera guéri et pas avant "

et je

continue : " vous venez ici pour nous dire que nous devons

travailler, d'accord, mais de nos intérêts vous connaissez quoi,

j'ai un gars qui fait le vacher, le patron devrait le payer

combien ? "

"Ich weis

nicht."

" Nous les voituriers qui commençons à 5 H 30 combien il

devrait nous payer ? "

" Ich

weis nicht " (je ne sais pas)

" Alors vous ne savez rien du tout ! "

Il est reparti con, comme il était, heureux de se sortir de là.

Mais à

l'écurie rien ne changea. Encore quelques jours et ce fut au

tour d'un officier de venir rendre visite. Bien sûr, je dus

encore me présenter, au garde-à-vous, salut réglementaire,

j'attendais quelques beuglées, et non, ce fut sur un ton amical

qu'il me dit :

"

Monsieur Weilland serait content si pendant ces grosses chaleurs

vous vouliez bien sortir le fumier des chevaux, après tout

rentrerait dans l'ordre ".

La réponse

ne traîna pas : " Qu'il commence par sortir celui qu'il y a,

il y en a haut comme ça ".

Demi tour

réglementaire et je repris le manche de la charrue que le patron

soit content ou pas, cela m'importait peu, j'avais dit non et

j'ai gagné mon bras de fer une fois de plus.

Ce ne fut

pas le seul.

A la ferme

il y avait un couple de vachers, plus un jeune homme qui fut

appelé par l'armée.

Milo dû le

remplacer. Ce vacher était un pur nazi et Milo devait subir ses

brimades et se taper le boulot, tandis que l'autre restait de

plus en plus chez lui et gueulait encore plus fort lorsqu'il

revenait, jusqu'au jour où Milo me dit " Antoine, je ne veux

plus travailler avec le vacher "

Il

m'expliqua pourquoi. " Bon " lui dis-je, " après la

soupe tu viendras avec moi, nous irons voir le patron."

Je demandais

donc si le patron pouvait m'accorder une entrevue ce que

j'obtins sans peine.

En compagnie

de Milo, j'abordais donc le sujet de notre visite. Pourquoi Milo

ne voulait plus travailler avec le vacher.

Le patron

nous laissa dire ce que nous avions à dire, puis à son tour il

me dit : " oui, le vacher quand il est là, il en fait pour

deux ".

"Mais,

c'est pas vrai chef, nous n'avons jamais vu un homme faire du

travail pour deux. Moi, je ne vous demande qu'une chose, pendant

une semaine contrôlez combien il passe d'heures aux écuries et

le travail qu'il fait."

Je n'ai jamais su combien il avait passé d'heures, ni le travail

qu'il avait fait pendant la semaine, mais ce que j'ai vu c'est

qu'au bout de la semaine le couple déménageait et Milo était

chef vacher.

Il continua

son travail avec le renfort que le patron lui envoya, jusqu'au

jour où un autre couple arriva et tout rentra dans l'ordre. Tous

étaient satisfaits.

DECLARATION DE GUERRE A LA RUSSIE

En Juin 1941,

lors de la déclaration de guerre à la Russie, d'après Hitler les

Allemands devaient redoubler d'efforts au travail en faisant

plus d'heures.

Le règlement qui s'appliquait aux allemands s'appliqua ! encore

davantage aux prisonniers (aux esclaves).

Un jour où

j'étais occupé à labourer, le patron vint à ma rencontre et

m'expliqua qu'à cause de la déclaration de guerre à la Russie,

il nous demandait de travailler une heure de plus par jour (nous

faisions déjà 10 H).

Ma langue

était déjà bien leste pour cracher de l'allemand, je répondis

que s'ils avaient déclaré la guerre à la Russie, c'était pas de

ma faute, que je n'avais rien à voir avec. Quand à l'heure

supplémentaire, il ne fallait pas y compter.

Et

j'ajoutais : " Chef, moi, ne me prenez pas de travers ou

alors vous me perdrez ".

Ce fut

terminé pour ce jour. Mais le lendemain avec bonne humeur, il

remit cela. Antoine, il faudra travailler une heure de plus, je

vous donnerai 10 centimes de plus (60 centimes pour la journée).

J'acceptais,

car je savais que je ne pouvais pas aller contre leur règlement.

Je devais toujours réfléchir, quand c'était mon droit, je ne

capitulais pas, mais si c'était impossible, je n'insistais pas.

La déclaration de guerre à la Russie fut la grande euphorie pour

les civils, sauf un ancien sous-off de la guerre 14-18.

Ce fut une

attaque éclaire accompagnée d'un discours d'Hitler qui leur

avait dit " Drei wochen Rusland caput " trois semaines et

la Russie est vaincue.

Je ne crois

pas que le patron ait été de cet avis. Il ne me l'a jamais dit,

mais le sous-officier lui, du premier au dernier jour m'avait

toujours dit : " Hitler ist feruct, wir aben nimal gesen

gegen gantz welt Deutchland ein krieg geniven " (Hitler

est fou, on a jamais vu l'Allemagne gagner une guerre contre le

monde entier).

Lui, c'était

le forgeron, le maréchal ferrant de la ferme, un homme voûté,

qui faisait presque pitié à voir. Parce qu'il ne voyait pas les

choses de la même façon que les autres, ceux-ci disaient que

c'était un communiste, pourtant personne ne l'avait vendu.

FIN

TRAGIQUE D'UN AMI POLONAIS

L'hiver

42-43

fut comme les autres, un hiver très froid avec beaucoup de

neige.

Un jour avec

mes chevaux ou traîneaux, j'étais allé livrer un chargement de

grains dans un moulin dont je connaissais bien le patron pour y

être souvent allé.

La main

d'œuvre était toute polonaise, des amis quoi. Comme il faisait

très froid, ils m'avaient invité à me chauffer près du brasero,

cinq minutes, tranquille à discuter, lorsque arrive un vieux

chleu, un hitlérien plutôt, qui prend immédiatement part à la

conversation.

Encore une

fois je sentais le piège, je mis donc ma langue dans ma poche,

j'eus raison.

Le vieux reprochait aux polonais qu'ils étaient bons à rien et

tout un tas de choses, alors que le plus âgé des polonais

répliquait que les Allemands perdraient la guerre, et qu'ils

seraient bien obligés de restituer la Poméranie et la Prusse

Orientale, qu'ils avaient volé à la Pologne et que la frontière

reviendrait à son ancienne limite.

Ça tournait

au vinaigre, l'homme d'Hitler ne l'entendait pas de cette

oreille.

Pourtant la

preuve est faite, le Polonais avait raison. Il était trop tôt

pour le dire.

Oui, mais

cette vieille crapule dénonce le jeune polonais. Le lendemain

tous les polonais des environs furent convoqués à venir assister

au spectacle près du moulin.

La consigne, ils devaient regarder l'objectif et non se

retourner. Il y avait le long du chemin près de ce moulin un

arbre (veme) dont une grosse branche traversait le chemin. Je

l'ai vu plus de cent fois cette branche. Quand apparu un

tracteur attelé à une remorque et le jeune polonais debout avec

la corde au cou, la remorque s'arrêta dessous cette branche qui

servit à attacher la corde et la remorque s'en alla...

Je ne vous

dis pas le reste. Non seulement ça suffit. C'est beaucoup trop.

Avec les Polonais, nous étions Amis, car ils étaient mal vus et

plus malmenés que nous par les Allemands. Comme les Arabes, avec

les gros colons en Algérie.

La comparaison est bonne.

Comme

cruauté, les Allemands n'étaient pas à une pendaison près, ni

aux coups de crosses de fusils.

La raison du plus fort est sans limites.

Dans une

autre ferme, dont les champs jouxtaient les nôtres, il y avait

une grande étendue de pommes de terre et pour l'arrachage, le

patron envoyait chercher au camp deux remorques de P.G Russes.

Une

soixantaine dont certains ne tenaient plus debout, tellement ils

étaient faibles.

Nous, nous

étions à 200 mètres quand nous en avons vu un tomber près d'un

silo.

Dès que la

sentinelle s'en est aperçu, il y est allé et nous l'avons vu

taper à grands coups de crosse.

Le Russe ne s'est pas levé et n'a plus bougé de la journée. Vous

pouvez deviner la suite.

Les Russes ont été beaucoup plus malheureux que nous.

La Russie ne

faisait pas partie de la convention de Genève, donc les P.G

n'avaient aucune loi pour les défendre. Pas de croix rouge, pas

de courrier, pas de colis.

Pour les chleus , les Russes, comme les Juifs, c'étaient des

bêtes noires qu'il fallait exterminer.

Après la

déclaration de guerre à la Russie, cette avance éclair,

26

000 PG

furent amenés au camp au début de l'hiver 41-42.

Au printemps

42,

déjà une grande partie étaient morts, malnutrition, les poux, le

typhus.

Nous, nous

avions été piqués contre le typhus, mais eux non.

Tout l'hiver

avec des remorques, ils empilaient les cadavres comme un char de

fagots et les conduisaient dans une fosse que d'autres camarades

creusaient à longueur de journée, et lorsque la journée était

finie, ceux qui avaient travaillé ne remontaient pas de la

fosse, certains étaient déjà morts mais les autres une balle à

chacun les faisaient passer de vie à trépas ; comme ça le secret

était bien gardé, pas un Russe ne peut dire mon camarade est

enterré là.

Mais lorsque

les Russes leur ont pris le dessus, les atrocités ont changé de

camp.

Tout en

fonçant vers Berlin ils prenaient leur revanche et leurs

plaisirs ! Ils leurs rendaient la monnaie de la pièce et

commettaient les mêmes horreurs.

Exemple : A Rutnau, en haute Silésie (Pologne) ou plusieurs

femmes religieuses ou non durent chacunes recevoir les fougues

de 15 à 25 Russes.

Ceci nous a

été raconté par les habitants de ce village pendant les deux

jours que nous y sommes restés en attendant que la voie soit

réparée pour continuer notre retour en France.

Pour les

Français, ce n'était pas la même chose, nous étions considérés

être des hommes, nous avions la convention de Genève, souvent

difficile à faire appliquer mais elle était là, elle nous

donnait droit au courrier à la Croix-Rouge, aux colis, et à nous

faire respecter.

De plus nous

n'étions plus en guerre et surtout Hitler aurait bien voulu que

la France collabore avec l'Allemagne.

Au début, dans mon commando, deux sentinelles avaient voulu se

servir de la crosse de leurs fusils, pour faire marcher les

Français plus vite. Ça ne leur avait pas réussi deux jours plus

tard, ils étaient partis sur le front Russe.

Notre patron avait été réglo. Pour nous, c'était encourageant de

savoir que s'il y avait des fous, il y avait aussi des hommes

dotés d'une conscience.

Pour le

travail, il fallait savoir quand bosser.

Certains moments, personne ne pouvait contrôler le résultat.

C'était le moment de tirer au flanc.

Ainsi, un

automne pendant une période vraiment sèche, nous devions défaire

un champ de trèfles au cultivateur, leur système de culture

étant de défricher la motte avant de l'enfouir à la charrue.

Nous

partions donc avec une douzaine de chevaux et nos cultivateurs

et pendant la moitié du temps nous tournions dans ce champ mais

même si nous montions sur nos cultivateurs, les dents ne

voulaient pas rentrer dans le sol... alors l'autre moitié du

temps et comme c'était en bordure de la propriété, il y avait

des arbres. Un gars montait un peu haut afin de voir au loin si

le patron ou un inspecteur venait dans notre direction.

Le cas

échéant, nous avions tout le temps de mettre tout en branle

avant qu'il puisse voir que nous étions arrêtés, ainsi passait

le temps, et lorsqu'à midi nous rentrions, pour arranger le

tout, je disais au patron :

" Là-bas, nous perdons notre temps, c'est tellement sec, les

cultivateurs n'y font rien " "Tanpis Anton, il faut

continuer."

Et le soir

nous remettions ça et dans les mêmes conditions et pendant une

semaine.

Un jour le

patron me demande : Anton, combien faut-il de temps pour

labourer la parcelle B.6 ?

Comme je me doutais que se seraient les copains qui la

laboureraient, j'ai mis un peu de marge.

Deux jours

plus tard, comme j'avais prévu, il a envoyé mes gars labourer.

Je ne sais pas s'il les a pris arrêtés, ou quoi, mais à midi

alors que je rentrai d'une livraison il me dit :

"Anton,

vous irez labourer ce soir, quand vous n'y êtes pas, vos

camarades ne font rien ".

Bien sur je

n'ai pas répondu, puisque je ne savais rien.

Mais l'après-midi en arrivant au champ quand j'ai vu ce qu'ils

avaient tourné, j'ai dit c'est bien les gars le patron n'est pas

raisonnable, ne vous inquiétez pas, nous en ferons moins ce

soir.

Pas de

chance, le patron est venu, il est resté tout l'après-midi à se

promener dans le champ.

Pas question

de faire une pause comme d'habitude, je menais la bande et je

trouvais que ça avançait trop, je tournais donc au ralenti,

autrement nous aurions terminé la parcelle. Ce que je ne voulais

pas.

Je pense que ça devait le ronger, mais il ne m'a pas dit

d'activer.

Quelques jours plus tard, nous étions dans une autre parcelle

avec tous nos attelages.

Quand le

patron, une fois de plus, a fait son apparition pendant tout

l'après-midi.

Bon, si c'est comme ça, mon caïd, tu en auras pour tes sous.

J'ai donc passé la première au ralenti et sans jamais nous

arrêter, nous avons tourné jusqu'à l'heure de dételer.

Alors le patron s'est approché et bien gentiment m'a dit :

" Vous voyez, Anton, si vous aviez roulé un peu plus vite,

vous finissiez la parcelle" .

Je lui dis :

" mais Chef, cette largeur qui reste, elle va jusqu'au

bout du champ. "

Ah bon !. Il

était bien resté tout l'après-midi, mais il n'avait pas vu le

bout lui !

Et puis, c'était en 44, le culot ne me manquait pas, je lui dit

:

" Vous ne

savez pas pourquoi c'est pas fini?"

" non "

" c'est

parce que vous êtes venu "

" c'est

pas vrai ",

" si

chef, chez nous en France, on nous fait confiance, nous n'avons

pas une sentinelle derrière le dos à longueur de journée ".

Ça n'alla

pas plus loin.

Il prit même

le manche de ma charrue pour finir la dernière raie avant de

dételer.

Il faut bien

que je parle de ce joli travail qui consiste à la plantation des

pommes de terre.

Après

préparation du terrain, enfouissement du fumier par un profond

labour, et un hersage sans fin pour ameublir la terre, je

conduisais une machine - largeur 6 raies - deux roues porteuses,

une à chaque extrémité. Entre ces deux roues, six autres roues

sans jante, mais simplement une palette au bout de chaque rayon

faisait le trou pour mettre la pomme de terre.

Résultat :

chaque roue intermédiaire, espacée, donnant la largeur de chaque

raie, et chaque rayon donnant la distance entre chaque pied de

pomme de terre : très joli travail.

Une douzaine

d'ouvriers, avec leurs sacs sur le ventre comme chez nous,

mettaient les pommes de terre (pour ce faire un char de pommes

de terre les suivait tout le long du champ et distribuait selon

la demande) c'était le rôle du voiturier, dès ce char vide un

autre prenait la place. Le travail était plus rapide que chez

nous. Les pommes de terre au lieu de rouler restaient dans les

trous.

Ensuite, une autre machine à 6 raies, tirée par trois chevaux

labourait les 6 raies à la fois (les comblait).

Ainsi, une

dizaine d'hectares étaient mis en place chaque jour.

Quelques

jours plus tard, c'était au tour de la herse. Puis à nouveau

labourage, hersage.

Le labourage

continuait jusqu'au début août et deux attelages avec leurs deux

machines à trois raies étaient chargés de ce travail. Aussi il

n'y avait jamais un brin d'herbe, le chiendent n'existait pas.

Quelle compétence, quelle différence avec notre système de

travail. Ces raies alignées à perte de vue les unes contre les

autres, on aurait dit des traits tirés au crayon, ça valait le

coup d'œil.

Nous avions

deux faucheuses américaines Bering les mêmes que chez nous, mais

avec un avant train pivotant, c'est-à-dire deux petites roues et

pas de timon, ce qui prouve que le terrain était plat, puisqu'il

n'y avait aucun moyen de freinage. Un simple palonnier pour

atteler les chevaux.

Pour les

chevaux, c'était moins fatigant sans flèche. L'inconvénient, il

n'y avait pas de système pour reculer.

Les deux premières années, nous fauchions avec les deux

machines. Un vieil allemand en conduisait une et moi l'autre.

Mais ce vieux perdait la vue et c'était trop dangereux pour lui

car il n'avait aucune prudence.

Les trois dernières années, je dus faucher tout seul j'étais

tranquille, je prenais deux chevaux le matin et les deux autres

le soir (10 ou 11 heures par jour et cela pendant 18 ou 20

jours).

C'étaient des prairies artificielles. 2 parcelles l'une contre

l'autre. Durée 2 ans.

Exemple :

une semée en 1940, l'autre en 1941. Chaque année la plus

ancienne était défrichée et une nouvelle était semée. Deux jours

de séchage et l'herbe était mise en roule. Arrivaient les

ouvriers avec leurs fourches qui en faisaient des tas (cuches)

deux ou trois jours après selon le temps. Les ouvriers

revenaient et tournaient cette fourchée sans dessus-dessous,

c'était tout et le seul travail pour sécher le foin.

Pour rentrer ce foin, c'était rapide, cinq ou six chars

roulaient. Deux équipes de deux pour charger, la première

commençait 10 minutes avant l'autre, ce qui permettait un

décalage soit pour rouler et arriver au monte charge l'un après

l'autre.

Ce monte charge était placé en dehors des bâtiments (fenière)

passait sur le toit et pointait son tapis roulant dans les

lucarnes selon la demande.

Pour les moissons, c'était le travail des conducteurs du

tracteur et de la lieuse. De jours ou de nuit, ils moissonnaient

tout.

Plus de 50

jours de battage. En cinq ans, j'ai moissonné seulement deux

jours avec la lieuse à chevaux, parce que ça pressait trop. Le

grain était trop mur.

Derrière la lieuse, c'était au tour des ouvriers à longueur de

journée. Ils plantaient ces gerbes par dix, comme chez nous.

Quand c'était fini de planter, un inspecteur comptait tous les

paquets de gerbes et déjà le compte rendu était fait, il

connaissait le résultat de la récolte.

Vous voyez,

ce n'est pas le travail qui me faisait souffrir, c'était surtout

l'absence des miens, cette affection qui me manquait.

Ces pauvres

cartes sur lesquelles on pouvait tout juste dire que tout allait

bien, sous peine, d'être puni ou censuré.

Nous avons souffert du froid car nous étions trop mal habillés.

Maria

m'avait envoyé un veston de travail. J'en avais eu grand soin,

j'étais fier avec ça. Un de nos problèmes, c'étaient les

chaussures.

En 1943,

je n'avais pas de chaussures lorsque nous avons planté les

pommes de terre.

J'ai marché

pieds nus tout l'été et jusqu'à fin octobre où j'ai reçu une

paire de sabots, faits par mon oncle Aimé Massacrier de Boibieux

et que Maria m'avait envoyés. Ces sabots m'allaient comme un

gant. J'étais content.

Ainsi avec ses hauts et ses bas, la vie continuait sans jamais

en voir la fin. Seul restait l'ESPOIR.

Le 30

Octobre 1944,

fut pour nous un jour de deuil. Un mauvais coup au moral.

Mort

tragique de JOJO.

Après l'arrachage et le ramassage des pommes de terre nous

passions la herse, elle découvrait les pommes de terre qui

étaient restées dans la terre. Alors une équipe d'une vingtaine

d'ouvriers prenait de front une largeur de terrain et ramassait

de nouveaux celles qui étaient découvertes.

C'est occupé

à ce travail que notre camarade Jojo reçut une balle en pleine

colonne vertébrale (balle provenant d'une forêt située non loin

de là). Les secours furent rapides. Transporté immédiatement à

l'Hôpital du camp où deux docteurs, un Belge et un Polonais

tentèrent l'opération, et d'après les renseignements qu'ils

donnèrent ; la balle étant au bout de sa course n'était pas

sortie et de ce fait avait mis tous les intestins en bouillie,

de là résultat impossible.

Notre Jojo

vécu deux jours dans cet état, sans jamais se plaindre. Quel

exemple.

En qualité

de Chef de commando je fus autorisé en compagnie de Quittet à

aller à son enterrement civil bien sûr, mais dans le respect, la

dignité avec un cercueil et non comme un Russe (dans le trou

comme une bête crevée). Un détachement Allemand lui rendant les

honneurs.

Par contre, j'avais voulu mettre un petit drapeau Français sur

son cercueil mais je fus sommé de le retirer rapidement.

C'était un

camarade que nous aimions beaucoup, il était marié sans enfant,

sans domicile fixe, pas un gitan, vivant à l'aventure avec sa

femme. Deux journées de travail lorsque ça se présentait. Un

déshérité de la vie, qui en quatre ans n'a reçu de sa famille ou

de la commune qu'un minuscule colis (je vous en ai déjà

parlé)-une savonnette et un paquet de tabac- J'avais protesté

auprès du maire de sa commune.

Qu'importe,

c'était notre dévoué camarade toujours prêt à aider les autres.

Sa disparition nous donna un terrible coup au moral. Ne pouvant

faire autre chose pour aider sa femme, chacun de nous versa le

peu d'argent que nous possédions et lui envoyâmes le total. Avec

nos condoléances attristées.

Après ce 30

Octobre 1944,

la vie monotone continua jusqu'au

5 Janvier

1945.

C'était un

dimanche où comme les autres jours j'étais allé à la fabrique

d'eau de vie, chercher ces résidus pour le bétail, qu'un

polonais m'apprit que l'armée Russe avait enfoncé la ligne

allemande à Breslau. Ordre fut donné aux allemands de se tenir

prêts pour l'évacuation. Ils durent faire des exercices

d'embarquement en prévision.

Pour nous c'était la joie, la libération en perspective deux

jours plus tard nous entendions le canon.

Janvier 1945

fut

extrêmement rigoureux, un froid terrible et beaucoup de neige.

Nous ne sortions qu'avec les traîneaux.

La route de

Neusttetur en direction Stettin était encombrée par toute la

population qui fuyait devant les Russes. Ça bouchonnait.

Souvent, ils n'avançaient que de deux kilomètres par jour avec

leurs chars à bœufs ou à chevaux. J'en ai vu plusieurs où ils

n'avaient plus qu'un cheval avec un bœuf d'un côté de la flèche,

l'autre était mort. Il n'était pas question de sortir de la

route, il y avait trop de neige. Ils étaient sur la route jours

et nuits sous ces étoiles qui brillaient sur la neige.

J'ai vu dans

ces chars, des personnes âgées toutes noires, gelées. Je ne sais

pas si elles étaient mortes ou vivantes. Une femme m'a dit :

"je viens de voir mourir gelé mon huitième enfant ",

d'autres me demandaient où elles pourraient trouver du lait pour

leurs enfants.

J'étais loin

d'avoir un cœur allemand, mais quand même c'était trop, beaucoup

trop.

Cinq ans

plus tôt, la France avait connu aussi cette débâcle. C'était

bien triste de voir ça. Mais rien de comparable, c'était en mai

et juin.

La

température n'était pas à 0°, mais à -20° ou -30° comme en

Janvier 1945.

Personnellement, avec mon traîneau j'allais tous les jours à la

fabrique d'eau de vie avec ma tonne chercher le schlemp pour les

vaches à 8 kilomètres. Il n'y avait pas de place pour moi sur la

route mais avec mon traîneau je passais à travers champs.

Vers le 15

Janvier,

ce fut notre tour d'avoir des soucis.

A minuit, la

patron accompagné d'un contre-maître entra dans ma chambre,

"Anton", il faut vous lever, nous avons reçu l'ordre de partir".

Moi qui

avait déjà vu depuis 3 semaines la vie de ces martyrs sur la

route, je n'étais pas chaud pour partir. Je lui dis: " vous

voulez aller où ? "

"

n'importe où que vous alliez les Russes vous rattraperont" .

"

Peut-être Anton, mais nous avons reçu l'ordre, prenez un

camarade, 4 chevaux et le chasse-neige que vous chargerez de

cailloux et vous ferez la trace jusqu'à la grande route (3 Km)."

A une heure

du matin avec Milo, nous partîmes avec notre chasse-neige chargé

dans cette neige, la nuit était claire, pas un nuage, des

étoiles qui brillaient sur cette nappe blanche.

Une

température de -20°. La neige étant trop tassée et gelée, le

chasse-neige avait glissé dessus.

Je dis au

Patron " Chef, vous voulez partir c'est impossible, la neige

est trop dure, le chasse-neige n'a rien fait ".

" Il faut

essayer quand même " me dit-il.

8 Chars

furent attelés. Chaque voiturier avait ordre, l'un de charger le

strict nécessaire dans cette famille et les autres dans les

autres familles et à 9 Heures direction la sortie. Comme à

l'habitude j'étais à l'avant poste, nous n'avions pas fait 100

mètres que mon char était planté dans une congère, et moi

j'étais tranquillement assis sur la banquette, c'était un moment

joli à voir, car tous les civils avec leurs pelles, de la neige

plus haut que le genou, dégageaient les roues.

Quand ils

avaient fait un peu la trace, ils me disaient " essayez voir

Anton, allez hi " ça démarrait mais deux mètres plus loin

c'était à nouveau bloqué et les pelleteurs recommençaient, et

ainsi de suite tous les deux ou trois mètres.

En deux

heures, nous n'avions pas fait cent mètres, et de temps en

temps, je disais au patron " vous voyez bien chef, nous ne

serons pas arrivés à la grande route que les chevaux seront

crevés ".

J'avoue que

je ne m'étais pas mouillé les pieds pour faire la trace, car

j'étais resté tranquille sur mon char.

Je n'avais pas de fouet non plus ce jour-là. Il faut le dire, je

n'avais pas du tout envie de crever gelé sur la route. Vers les

11 Heures, le patron donna d'ordre de faire demi-tour.

Jusqu'au début Février, nous avons donc continué le battage.

Pendant ce temps la neige fondait un peu, la route, après le

repli des fuyards commençait à être dégagée de tous ces

véhicules. Par contre cette neige tassée formait une épaisseur

de vingt centimètres de glace sur la chaussée.

Tous les

chevaux furent cramponnés pour aller sur la glace, et de nouveau

nous partîmes. Personnellement, j'emmenais le char du patron.

Huit kilomètres plus loin, il voulut rentrer dans une mairie.

Pendant ce temps il arriva une averse, nous étions tous mouillés

et les chars qui n'étaient pas couverts, les paillasses comme

tout le reste pissait l'eau.

Tous ces

civils, en majorité des femmes, quelques bébés, on commença à

gueuler, demandant où on les emmenait, qu'elles ne voulaient pas

mourir sur la route, qu'elles voulaient retourner à Tannberg (la

ferme).

Je sentais

venir l'orage avec le patron.

Lorsqu'un

autre patron sortit de cette mairie et me demanda :

" C'est

le convoi Weilland ? " " Oui ".

Il a dit de

partir qu'il vous rattraperait...

Moi, j'étais

comme les civils, ça ne me disait rien de passer les nuits

dehors, je n'ai pas bougé.

Comme je

l'avais prévu, lorsque le patron est sorti, tous les civils se

sont mis contre lui, exigeant de retourner à la ferme. Après une

discussion longue et acharnée le patron dit :

" Tous

les voituriers qui emmènent les familles, rentrez à la ferme, et

nous avec Anton on s'en va ".

Alors là,

j'aurai donné gros pour avoir la photo.

Nous étions tous les deux plantés au milieu de la place de

Solnitze, nez contre nez.

Moi lui

disant qu'étant chef de commando, j'avais la responsabilité de

mes camarades, je refusais de les abandonner.

Lui me

disant " où je mourais, vous pouvez mourir aussi ",

" c'est

pas vrai, si vous avez déclaré la guerre aux Russes, vous n'avez

qu'à la faire, pour moi elle est finie, Attends moi Milo, je

fais demi tour avec vous, tout le monde à la maison ".

Pour la

deuxième fois nous avons donc fait demi tour.

Le lendemain

matin, à notre réveil, ses deux chevaux étaient déjà attelés à

la calèche et attendaient devant la véranda.

Après avoir donné ses ordres au contremaître, il partit chez sa

fille à Bad-Polztin (60 Km) sans nous adresser la parole. Je

commençais à voir que pour nous la situation devenait critique

après ces prises de gueules et ces refus d'obéir.

Dès qu'il fut parti, nous continuâmes les battages qui n'étaient

pas encore finis.

En

représailles aux civils, le patron avait donné ordre au

contremaître de ne pas leur donner de lait. Mais ces femmes qui

avaient des enfants en bas âge sont allées jusqu'à un poste de

l'armée faire part de leurs doléances. Nous n'étions pas au

courant.

C'est ainsi,

tout surpris, que nous avons vu deux soldats arriver et l'un

d'eux poser le canon de sa mitraillette sur le ventre du

contremaître en lui demandant des explications au sujet du lait.

Enfin tout

se termina bien les femmes eurent leur lait comme d'habitude.

Vers la fin

février,

un détachement de l'armée battant en retraite vint cantonner à

la ferme pendant deux jours. A leur départ, ils embarquèrent mes

deux meilleurs chevaux ainsi que le plus gros cochon.

Pour

l'armée, le patron faisait figure de déserteur qui avait

abandonné sa ferme. Le patron dut être prévenu car il revint

dans la nuit mais c'était trop tard.

Et ce fut le

projet du troisième départ. Il demanda à Jules de l'emmener,

qu'il partirait le premier, et le reste de la ferme suivrait le

lendemain. Jules ne voulut pas l'emmener.

Alors voyant

que les choses allaient tourner au tragique, que ça finirait

mal, je devais me dévouer. A contre cœur, j'allais donc voir le

patron et lui dit .

" Alors,

vous voulez partir ",

" oui ",

" et

Jules ne veut pas vous emmener",

" non ",

" et

bien, je vous emmène, mais à condition ",

" Quelles

conditions ? "

" je veux

un camarade avec moi ",

" Vous

n'êtes plus un gamin Anton " me dit-il.

" Non, je

ne suis plus un gamin mais je ne veux pas m'embarquer seul parmi

les allemands ".

"

D'accord, prenez celui que vous voudrez ".

C'est ainsi

qu'avec Milo, tous deux montés aux quatre vents sur la calèche

-et la famille Weilland à l'intérieur- que nous quittâmes la

ferme pour de bon.

Première

escale à 60 kilomètres où les autres nous rejoignirent. Nous

avions tout juste rentré nos chevaux dans une écurie que les

Russes vinrent bombarder la ville.

Là, je me

pose la question ; si parfois on est pas débile ?

En effet, pendant le bombardement avec Milo, nous étions plantés

à la porte de l'écurie et regardions en riant évoluer ces

avions, en nous disant : " qu'est-ce qu'ils leurs mettent ! "

Alors que

sur la place à 40 mètres de nous, derrière le mur se trouvaient

des morts et des blessés.

Le char du

Pasteur de notre région fut écrasé par les bombes. Mon patron me

demanda si je voulais prendre un autre char et aller chercher

son matériel. Avec Milo nous allâmes récupérer ce qui était

valable, tout se passa bien pour nous.

Mais sur la route, c'était la vraie débandade, l'armée allemande

battait en retraite.

Une drôle

d'armée allemande, c'était un détachement de l'armée

Charlemagne. C'est-à-dire des volontaires Français engagés dans

l'armée allemande. J'ai reconnu un sous-officier qui avait été

prisonnier à Mulhouse avec moi.

Il disait à

un de ses gars qui n'avait plus que ses chevaux " qu'est-ce

que tu as fait de tes pièces ? "

" Elles

sont restées dans le ravin, les allemands m'ont laissé tomber ".

Pour nous, ce n'était pas des Français, c'étaient des ennemis,

au même titre que les chleus.

Déjà quelques temps avant, je livrais un chargement de grain,

j'en avais rencontré trois qui sortaient d'un bistrot. Ils

avaient crié " bonjour, ça va "

"

oui

vous parlez bien Français vous ",

" mais

nous sommes français ".

"Vous

êtes français ? Dans cette tenue chleu, vous n'avez pas honte,

vous venez finir de nous enfoncer ".

Moi voyant

sortir un gradé allemand, je me suis barré avant qu'il soit trop

tard.

Si Hitler

avait enrôlé de force les Alsaciens, leurs cœurs étaient restés

français, j'en avais eu la preuve souvent lorsque je traversais

le terrain militaire pour aller au camp. Sans se faire voir ils

me le disaient.

Tandis que les volontaires, c'est qu'ils avaient fini de bien

faire en France et au lieu d'aller en prison, ils s'engageaient

là-dedans.

Le lendemain

4 Mars,

nous partons pour une autre étape. Nous arrivons dans une grosse

ferme, plus grosse que la nôtre puisque plus de vingt

prisonniers sont encore là.

Maintenant,

nous sommes trois, Quittet est venu nous rejoindre. Nous n'avons

pas de peine à loger nos chevaux, les écuries étant vides et le

foin ne manque pas. Après avoir mangé, nous nous réfugions tous

les trois dans une petite maison ouvrière vide aussi.

Lorsque vers onze heures, je me réveille en sursaut, et je dis

aux copains " levez-vous vite, la maison brûle ". Ce

n'était pas la maison, c'étaient les Russes qui attaquaient la

ville de Bad-Poltzin (où nous étions le matin).

Un vrai

déluge avec ces chars ces bombes, ces obus et les mitrailleuses.

Je compare Bad-Poltzin à Montbrison et nous à Chante-perdrix.

Bien placés pour voir.

Ne sachant

pas ce qui pourrait arriver, nous allâmes nous réfugier dans le

commando chez les autres prisonniers.

Le 5

mars,

quand le jour se leva, le paysage était blanc de neige, plus de

bruit de canon, ni de mitrailleuse, mais pas de Russes. Ils

s'étaient emparés de la ville et arrêté leur progression à un

kilomètre de notre hameau.

Puis à 13

Heures arriva une patrouille de deux polonais, avec leurs

mitraillettes très gentils avec nous, ils nous demandèrent si on

voulait la mitraillette, s'ils nous avaient fait des misères, si

on avait des comptes à régler. Toutes les réponses furent

négatives. Par contre la sentinelle fut emmenée comme

prisonnier.

Un autre

soldat fut blessé dans le château (c'était le moins qui puisse

arriver). Puis ils réintégrèrent leurs lignes en nous disant :

" Français, préparez-vous, dans une heure ou deux, nous

serons de retour et vous pourrez partir ".

En effet une heure et demie plus tard, un détachement Russe

était là.

Ils nous ont

dit : " Français, sauvez-vous vite, les Allemands risquent de

contre-attaquer ".

Sans

attendre, nous traversons les lignes Russes. Tous ces soldats en

ligne dans les champs, à plat ventre dans un trou, avec les

mottes devant leur tête, pour se garantir des balles, le cas

échéant.

En traversant la ville qu'ils avaient prise la nuit précédente,

nous avons eu la preuve, en voyant tout le matériel militaire

allemand déposé sur la place, qu'ils s'étaient rendus (les

allemands) - J'ai ramené un bidon militaire allemand - Nous

avons marché jusqu'à minuit, fatigués, nous avons dormi dans un

abri au bord de la route, le sol était recouvert de vitres

cassées.

Qu'importe,

on a dormi. Dès le jour, nous continuons notre marche en

direction de Neustettin où nous arrivons à midi, le ventre

creux, plus âme qui vive dans les rues.

Quittet doit se débrouiller pour trouver quelque chose à manger.

Pendant ce temps, Milo et moi, nous devons trouver trois vélos

pour continuer la route en direction de l'Hôpital du camp,

peut-être y trouverons-nous des ordres ou directives pour nous

aider à rentrer en France.

Dans cette ville que je connais bien, nous revenons une heure

plus tard avec Milo poussant nos trois vélos.

Dans une

cave Quittet a trouvé un grand bocal de choux-fleur, ainsi

qu'une bouteille de vin.

Quel banquet

!

Quittet m'a dit : " Dans un étage plus haut, il y a deux

personnes très âgées qui ont peur ".

Et bien, je vais aller les voir, ce que je fis. Timidement ils

m'ouvrirent leur porte.

Je leur dis

: " N'ayez pas peur, nous sommes des Français, nous ne vous

ferons pas de mal, nous allons coucher ici cette nuit, et nous

partirons demain matin ".

Cinq minutes plus tard, ce pépé nous a apporté un morceau de

pain en nous disant

" c'est

tout ce qui me reste ".

Quelle bonne nuit, pour la première fois depuis longtemps.

Le

lendemain, réveillé de bonne heure, je voulus aller voir aux

abattoirs s'il ne restait rien.

Quelle surprise !

Il faut que

les Allemands soient pressés pour laisser un tel stock de

saucissons longs et gros comme un bras...

Je m'en suis chargé une bonne brassée.

Sur le chemin du retour, je rencontre une patrouille Russe. En

les apercevant j'en menais pas large, mais contrairement à ce

que je pensais, en voyant mon chargement ils ont éclaté de rire

et ne m'ont pas inquiété.

J'arrive donc où nous avions élu domicile pour la nuit, Quittet,

Milo et moi prenons ce qu'il nous faut comme saucissons et je

porte le reste à ces deux pépé et même je leur dis qu'il y avait

aussi de grandes cuves pleines de graisse, s'ils voulaient me

donner un grand plat, j'irai leur en chercher, ce que je fis.

Je leur ramenais une grande bassine de graisse et encore

quelques saucisses. Je leur dis : "vous mangerez ça en pensant

aux Français" Ils ne savaient pas comment me remercier. J'étais

content, je savais que j'avais fait deux heureux, (leurs yeux me

l'ont prouvé)

Puis, nous avons pris la route à nouveau, direction l'hôpital du

camp. Nous y arrivons à la tombée de la nuit, exténués. Il y a

encore beaucoup de P.G Français, et en particulier le

responsable de l'Hôpital, mon copain, le sergent Brunon, qui a

fait son service militaire avec moi à Saint-Etienne et qui

s'était occupé de moi lors de mon accident (à Tannberg).

A notre arrivée, il est surpris de me voir encore là, et me

demande tout de suite si nous avons faim.

Comment dire

NON !

Piquant dans ses réserves, il sort un bout de viande à chacun

que nous avalons rapidement et tout de suite nous nous

renversons dans nos lits superposés, en pensant à nos familles

qui doivent se demander ce que nous sommes devenus, voilà

bientôt un an que les nouvelles sont interrompues...

Minuit, voilà que mon Brunon vient me tirer par les pieds, il

est accompagné d'un soldat Russe armé.

Une colonne

de prisonniers allemands vient d'arriver. "Ils sont dans une

baraque" me dit-il. Les sentinelles Russes sont très fatiguées ;

tous les trois vous ne voudriez pas aller les garder le restant

de la nuit pendant qu'elles se reposent. Je ne pouvais pas

refuser. Je lui dit :"nous sommes volontaires, mais il nous faut

un flingue".

Le Russe était content, il nous aurait bien donné à chacun

quatre fusils. Bien sûr, j'avais nullement l'intention de m'en

servir.

On ne garde pas une colonne de prisonniers avec les mains dans

les poches, ça serait risquer sa peau. Quelle drôle de colonne !

Je crois que les plus jeunes devaient avoir 15 ans et les plus

âgés entre 70 et 75 ans, pauvres éclopés.

C'était la

dernière réserve, L'ersatztruppen. Je ne sais pas s'il y eut des

évadés, mais nous étions quand même contents de voir que les

rôles étaient renversés et que dans le même camp, c'étaient les

allemands qui étaient à notre place. Quelle humiliation pour

eux. Le lendemain un officier Russe demanda un volontaire pour

l'aider, une journée seulement.

Je partis avec lui, surpris par sa gentillesse et son savoir. Il

parlait très bien l'allemand et connaissait l'histoire de France

mieux que moi, nous parlions comme deux frères de la France, de

la Russie. Il n'y avait plus de galons, ni de frontière ? entre

nous ; comme j'avais trouvé ça beau... Notre travail consistait

après avoir mangé car il avait insisté (d'abord manger, après le

travail) à charger sur des camions des tonneaux d'essence ainsi

que des cuves vides qui partaient plus près du front former un

nouveau dépôt.

J'avais passé une bonne journée en ami. Une rumeur circulait au

sujet des bateaux à Odessa qui partaient pour la France.

Ne sachant

pas combien de temps durerait encore la guerre une colonne se

décida à partir pour Odessa sans autre moyen de transport que

les jambes. De la Baltique à la mer Noire, il y a de quoi user

ses souliers et le moral. Notre colonne est donc partie en

direction de Bromberg, avec étape à Hanriesch Wald Firchau,

zempelburg, Bromberg. Les uns poussant une poussette chargée de

quelques vêtements ou affaires personnelles, d'autres un vélo

avec un peu de bagage et d'autres sac au dos.

Nous arrivâmes

le 20 Mars

à Bromberg. Il fallut attendre jusqu'au

4 Mai

pour avoir un train ; les voies ferrées les ponts, tout était

démoli.

Le 4

Mai

enfin, nous partions pour Odessa. Ce fut une erreur car quatre

jours plus tard c'était l'Armistice et en passant par

l'Allemagne et la Tchécoslovaquie nous serions sans doute

rentrés en France plus tôt.

Lorsque sonna l'armistice, nous étions à Lublin en Pologne. Le

conducteur du train nous emmena à une dizaine de kilomètres de

la ville, près d'un champ de patates qui venaient d'être semées

et décrocha sa locomotive et s'en alla.

Pendant cinq jours, nous ne vîmes personne, par contre, il ne

resta plus une pomme de terre dans le champ.

Au bout de

cinq jours le chauffeur et sa loco réapparurent, la loco fut

accrochée et le train repartit.

Galkau,

Radom, Deblin; Jaroslaw, Lamber, Tarnapol, Odessa le

19 Mai

nous

arrivions à Lunsdorf, banlieue d'Odessa.

Nous étions

logés, certains dans des granges, tous les trois nous étions

dans une petite maison vide, couchant à même le plancher car il

n'y avait pas de paille, mais c'est une question d'habitude.